科学の魔法「電磁誘導」がスゴい!スイカやパスモなど非接触型カードの仕組み

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

みなさん、毎日の通勤や通学、お買い物で使うSuicaやPASMOなどの交通系ICカード、本当に便利ですよね!でも、ふと不思議に思ったことはありませんか?「この薄いカード、電池も入っていないのに、どうして改札機にタッチするだけで瞬時に情報のやり取りができるんだろう?」

まるで魔法のように思えるこの技術、その心臓部はどうなっているのか…。科学への探求心がうずうずして、今回は思い切ってSuicaを分解してみることにしました!

※危険ですので、絶対に真似はしないでくださいね!電子マネーとして使えなくなりますし、分解の過程で怪我をする恐れもあります。この記事で、中の様子を楽しんでください。

Suicaの心臓部を覗いてみよう!

まずは固いプラスチックを柔らかくするため、Suicaをお湯で少し煮てみます。カードに使われている接着剤を弱めるのが目的です。

頃合いを見てお湯から出し、カードの周りをハサミで慎重にカット。そして、側面からカッターを差し込むと…おぉ!想像以上にきれいに、パカッと2枚に分かれました。

そして、その中身を見てびっくり!

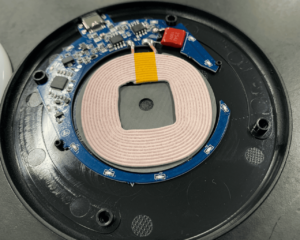

そこに現れたのは、小さな黒いICチップと、カードの縁をぐるりと囲むように配置された**アンテナ(コイル)**でした。これこそが、電池なしでSuicaを動かす魔法の正体だったのです。

見えない電気で動く!「電磁誘導」の魔法

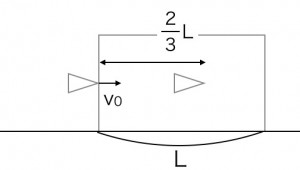

このアンテナ(コイル)こそが、Suicaの秘密を解き明かす鍵です。キーワードは「電磁誘導」。理科の授業で聞いたことがあるかもしれませんね。簡単に言うと、「磁石の力を変化させると、コイルに電気が生まれる」という現象です。

改札機(リーダーライター)からは、常に目に見えない磁力線(磁場)が出ています。私たちがSuicaをタッチすると、カード内部のコイルがその磁力線を横切ります。すると、コイルに電気が発生!これが「電磁誘導」です。

この瞬時に生まれた電気を使って、ICチップが起動し、改札機と高速で情報のやり取り(残高の確認や引き去りなど)を行っていたのです。つまり、Suicaは改札にタッチするその一瞬だけ、自分で電気を作り出して動いていたんですね。電池が要らないのも納得です。

この電磁誘導は、19世紀の科学者マイケル・ファラデーが発見した、歴史的な大発見です。私たちが毎日何気なく使っている改札のタッチは、偉大な科学者の発見からつながる、最先端技術の結晶というわけです。なんだかロマンがありますよね!

技術はカードからスマホの中へ

さて、この素晴らしい技術は、カードだけの話ではありません。遅ればせながら、私も最近「モバイルSuica」をiPhoneに入れてみました。カードを持ち歩く必要がなく、スマホ一つで改札を通れる手軽さに本当に感動しました!使うたびにリアルタイムで残高が表示されるのも未来的でワクワクします。

もちろん、スマホを落としたり充電が切れたりすると大変というリスクはありますが、それを上回る利便性です。「もしかして、スマホの場合は電磁誘導じゃないのかな?」なんて一瞬考えたのですが、実はこれも同じ原理なんです。スマホに搭載された「FeliCa」や「NFC」と呼ばれる機能が、カードのコイルとICチップの役割を果たし、改札機と電磁誘導で通信しています。あの薄いカードに入っていた技術が、今や私たちのスマホに内蔵され、より生活を便利にしてくれているんですね。お財布携帯(FeliCa)についてはこちらを御覧ください。興味深いです。

ちなみに、この「電磁誘導」は他にも私たちの身近なところで大活躍しています。例えば、スマートフォンのワイヤレス充電器。これも、充電器から出る磁場を使ってスマホ内部のコイルに電気を発生させる、Suicaとそっくりの仕組みなんですよ。あわせてスマホ充電器の記事もご覧ください。

一つの科学の発見が、時代を経て形を変え、私たちの生活を豊かにしている。そう考えると、日常に隠れた科学がもっと面白く見えてきませんか?

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!